|

Le 15 août 1944, de retour d'une promenade avec ma fiancée en forêt de Saint-Germain, nous avons eu la chance d'attraper le dernier train en partance pour Paris. La grève générale vient d'être déclenchée. Je ne sais pas comment nous serions rentrés si nous étions arrivés quelques minutes plus tard à la gare… en ce temps là il n'était pas question de faire du stop. Le vendredi 18 août, à 11 heures du matin, nous sommes invités à sortir rue de Sèvres pour voir hisser le drapeau français au-dessus de la porte de l'hôpital et spontanément nous entonnons la Marseillaise. A ce moment précis un camion chargé de soldats allemands arrive et nous sommes obligés de nous écarter pour lui livrer le passage. Ses occupants ne semblent pas comprendre ce qui se passe à l'exception de l'un d'entre eux que je vois blêmir et dont la main se crispe sur la gâchette de sa mitraillette. Il hésite ou n'a pas l'audace de tirer… le conducteur ne s'attarde pas. |

Nous rentrons dans la cour de l'hôpital où nous voyons surgir les brassards FFI. De nombreux agents masculins hospitaliers appartiennent au Parti communiste et de ce fait sont membres des FTP. Un interne en médecine délaissait depuis quelques temps sa salle de garde pour fréquenter la nôtre… nous disposons d'un poste de radio et, l'hôpital étant constamment approvisionné en électricité, nous sommes informés au fur et à mesure de tous les événements. Cet interne, le futur professeur Marche, accompagné de son épouse, nous apprend qu'il est désormais le chef désigné par la Résistance. Il se rend aussitôt auprès du directeur pour lui signifier qu'il est temporairement relevé de ses fonctions et, jusqu'à nouvel ordre, assigné à résidence dans son appartement. |

|

|

|

|

Nous voyons arriver les premières ambulances de secouristes amenant des blessés. Ne serait-il pas opportun de nous joindre à eux ? Non ! Nous devons rester sur place où nous aurons effectivement beaucoup à faire pendant cette semaine. A l'époque tout est préparé sur place et non livré par le commerce, les solutés injectables par exemple. Nous fonctionnons comme un hôpital de campagne un jour sur deux en alternance avec l'hôpital Necker. Nous accueillerons plusieurs centaines de blessés … des morts; des soldats allemands, des FFI, des civils (les plus nombreux). |

Les Allemands paraissent heureux et soulagés quand les portes de l'hôpital s'ouvrent devant eux. Mais leur joie est de courte durée ! Le comité d'accueil leur annonce qu'ils sont désormais prisonniers des Forces Françaises de l'Intérieur. Ils pâlissent et même verdissent. La propagande leur a tellement fait croire que la Résistance se livre aux pires atrocités sur ses prisonniers. Les secouristes qui amènent des blessés demandent à récupérer les cadavres des soldats allemands. Nous apprendrons par la suite que pour tout corps allemand restitué à l'Ecole Militaire ils reçoivent un bidon de cinq litres de carburant … |

|

|

|

|

Raconter en quelques lignes tous les détails de cette semaine n'est pas possible. Notre moral subit des hauts et des bas. Nous redoutons que les Alliés ne viennent pas au secours du soulèvement et que Paris subisse le sort de Varsovie. Chaque matin au réveil nous nous précipitons à la fenêtre pour vérifier que le drapeau tricolore flotte toujours au-dessus du porche. Les Frères des Missions étrangères, dans l'immeuble d'en face, nous imitent. Nous sommes peut-être régulièrement informés mais nous sommes loin d'avoir une idée exacte de la situation; nous ne comprenons pas l'alternance de trêves et de combats. Nous vivons quelques épisodes plus ou moins dramatiques. |

Un blessé a des écailles sur les mains … c'est un pécheur à la ligne qui n'a rien trouvé de mieux que de s'installer sur les berges de la Seine entre le Pont des Arts et le Pont Saint-Michel.

|

|

|

|

|

Un jeune homme a ramassé une grenade, il s'apprête à la lancer quand un cycliste passe devant lui … il hésite … la grenade lui explose dans la main; il a la moitié de l'avant-bras emportée. Un autre cycliste traverse imprudemment le boulevard Raspail au carrefour Sèvres-Babylone. Un char Tigre survient. L'homme est touché d'une balle en plein coeur. Un pompier qui transportait une femme enceinte dans sa Simca 5 rouge dépose sa passagère le prend en charge et nous l'amène. C'est horrible ! Le sang jaillit par saccades … le temps de l'installer sur la table d'examen, il a cessé de vivre. Les chirurgiens, les docteurs (Gérard Marchand, Robert Monod, alias Prospero dans la Résistance, et Olivier Monod) opèrent sans relâche. Il n'y a pas de banque du sang pour les transfusions. Les donneurs habituels ne peuvent plus en donner, mais un berger landais avec son béret basque, sa canne et sa moustache, passe ses journées au service d'admission et se plaint qu'on ne lui en prélève pas autant qu'il prétend pouvoir en offrir … Le 24 août au soir, peu après 20 heures, le docteur Marche est demandé au téléphone. Un officier de la 2ème Division blindée l'appelle depuis le Petit-Clamart pour connaître les points de résistance allemands entre la Porte d'Orléans et l'Hôtel de Ville. Imaginez notre émotion ! Vers 21 heures toutes les cloches de Paris se mettent à sonner. Nous montons dans le clocheton de l'hôpital pour participer à la fête. Ce concert vu du dessus des toits dans le soleil couchant est féerique. Le 25 août … nous savons la journée cruciale. Les derniers Allemands se préparent au combat. A l'aube on nous amène une femme blessée à la tête. Alors qu'elle traversait la Seine sur le Pont-Neuf un soldat juché sur le toit du Palais du Luxembourg (*) l'a prise pour cible afin de régler la lunette de son fusil. (*) Pierre se souvient très bien de cette précision donnée par les secouristes … mais tout bien réfléchi comment pouvaient-ils le savoir ? De plus si le Palais du Luxembourg n'est pas bien loin à vol d'oiseau, le Pont-Neuf est masqué par les immeubles de six étages qui bordent le quai Sud de la Seine.

La population se répand dans les rues attendant l'assaut final prévu cet après midi. Elle acclame nos libérateurs. Une jeep s'arrête devant l'hôpital. Un jeune sergent en descend. Il veut voir les malades pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quelle émouvante attention ! Je le revois, pleurant, au chevet du jeune homme à l'avant bras arraché par la grenade. Je sors moi aussi. Sur le boulevard Saint-Germain j'entends des cris. Je me retourne. Des gens agitent leurs bras. Je fais demi tour et les interroge … "Ne traversez pas ! Les Allemands tirent du Luxembourg sur tout ce qui passe". |

Au début de l'après midi un ordre arrive de dresser une barricade à la sortie du métro Vaneau. Il s'agit d'empêcher les Allemands qui s'y sont réfugiés d'en sortir. Notre salle de garde se trouvant à l'entrée de l'hôpital, nous sommes les premiers sur les lieux. A l'aide d'une charrette nous allons récupérer les sacs de la sable dans les étages des Missions étrangères. Un brave frère sonne le tocsin. Nous réalisons que n'avons pas d'armes. Et si les Allemands tentaient une sortie ? Une estafette est envoyée à la gare Montparnasse où le général Leclerc tient son poste de commandement. Un FFI armé revient. Avec l'un des nôtres il descend dans le métro et tire une rafale dans le tunnel. Des coups de feu lui répondent. Les Allemands sortent par la station Sèvres-Babylone où une souricière est tendue. Ils sont capturés. Le combat final commence. Les ambulances arrivent en nombre. Le docteur Marche nous réunit. Il constitue des équipes de trois pour effectuer le tri des blessés. Les infirmières et les médecins donneront des soins sur place aux plus légers; les plus graves seront dirigés vers les salles d'opération. Quant à ceux pour qui il n'y a plus rien à faire … Le docteur me fait l'honneur de me prendre dans son équipe. Notre travail est terriblement efficace mais nous vivons parfois des moments pittoresques : Ce vieux colonial qui refuse qu'on l'aide à monter sur la table d'opération … Il en a vu bien d'autres ! Ce FFI corpulent qui a reçu une rafale de mitraillette … Six balles dans le corps et aucun organe vital atteint ! Tout l'après midi, dans la cour des Missions étrangères puis dans la cour de l'hôpital nous entendons des balles siffler au dessus de nos têtes. C'est sur nous que l'on tire … mais d'où ? Nous sortons et arrêtons une voiture de FFI. Une voiture comme dans les films, une traction-avant Citroën avec le V de la Victoire et la Croix de Lorraine peints sur le capot, deux hommes couchés sur les ailes, deux hommes à l'arrière, vitres baissées, et le chauffeur … en tout cinq hommes. Ils repèrent le vasistas d'une chambre de bonne au dernier étage de l'immeuble en face. Ils se précipitent et croisent un jeune homme qui semble les narguer. Quand ils arrivent il n'y a personne dans la chambre. Je suis convaincu qu'en pareilles circonstances certains individus assouvissent leurs instincts pervers et s'amusent à tirer sur les gens sans aucun motif. Cependant les balles continuent de siffler. Maintenant cela vient de l'intérieur de l'hôpital. Le bâtiment est repéré. Il s'agit de salles remplies de malades et de blessés. Impossible d'aller déloger les tireurs par la force … il faudrait d'abord évacuer les patients. On en reste là, les FFI ayant d'autres missions à accomplir.

|

|

L'après midi, le général de Gaulle descend les Champs-Elysées. La foule se rend en masse sur le parcours. Avec un camarade je me hisse sur le socle de l'obélisque de la place de la Concorde. Soixante ans plus tard nous nous demandons encore comment nous avons pu faire. Je me souviens quand même que nous avions un peu peur de nous casser la figure sur les chaises disposées en dessous… Mais nous avons profité au maximum du spectacle ! |

|

Nous descendons de notre perchoir quand le cortège s'engage dans la rue de Rivoli. Des coups de feu retentissent. C'est la panique. Inconscience de notre jeunesse ? Nous conservons notre calme. Je m'engage dans le Jardin des Tuileries. Des chars tirent sur les toits de l'Hôtel Crillon. Ca tire de partout. Je traverse la Seine au Pont-Royal en m'abritant tant bien que mal derrière le parapet et je m'engage dans la rue du Bac. Une balle vient se ficher dans le bitume à cinquante centimètres à peine de mes pieds … je n'ai pas l'idée de la ramasser en guise de souvenir. Je me contente de me réfugier sous un porche en attendant que le calme revienne. |

|

|

|

A l'époque j'avais rédigé un journal détaillé de cette semaine inoubliable. Il a été détruit. Je le regrette profondément. J'essaie toujours de trouver une photo de la place de la Concorde où l'on pourrait voir, le 26 août 1944, deux énergumènes juchés sur le socle de l'obélisque…. |

|

Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à un camarade tombé le 25 août 1944 : Georges Bailly |

|

|

|

Georges Bailly était le fils du propriétaire de la pharmacie Bailly, gare Saint-Lazare. Nous étions en même année de faculté de pharmacie et dans le même laboratoire. C'était un garçon calme, gentil et très sympathique. Je l'ai rencontré pour la dernière fois le 12 ou le 13 août 1944. C'était les vacances et nous nous étions rendus au bois de Boulogne pour une partie de canotage. J'ai conservé l'image de son grand sourire lors de cette rencontre. Georges a rejoint une équipe de secouristes. Equipés de brassards, ils patrouillaient en camionnettes partout où l'on entendait des coups de feu. Ils ramassaient les morts et les blessés pour les amener à l'hôpital de service du secteur. Secouriste, Georges Bailly n'aurait pas dû être tué ! Que s'est-il donc passé ? Voici les explications qui me furent données à l'époque : La camionnette de la Croix-Rouge où il avait pris place ce 25 août 1944 circulait rue Cambon quand un FFI fut abattu devant elle. Une équipe descendit aussitôt pour le ramasser. Georges, habituellement si calme, perdit tout contrôle et sous l'emprise de la colère arracha son brassard pour se saisir de l'arme du blessé. Se dirigeant vers l'endroit d'où était partie la rafale il fut abattu à son tour. C'est ainsi que disparut tragiquement et stupidement un jeune homme que la vie avait jusqu'alors comblé. |

|

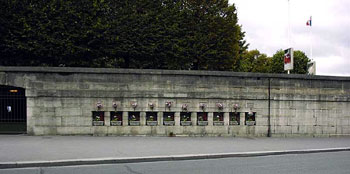

C'est toujours pour moi une grande émotion quand je passe par là et je ne peux m'empêcher de me recueillir quelques instants devant sa plaque commémorative. |

Il existe plusieurs versions de la mort de Georges Bailly le 25 août 1944. Mais tout d'abord je vous invite à parcourir la page consacrée aux combats de la Place de la Concorde.

Dans la plaquette éditée par les parents de Georges Bailly en septembre 1945 on peut lire sous la plume du docteur Laurian qu'il a été atteint d'une balle au coeur. Le commissaire de police, chef des services de la Défense passive de la Préfecture de police atteste le 13 septembre 1944 que Georges a été tué en service le 25 août.

Le journal "La libre pharmacie" dans son numéro du 10 février 1945 essaie de suivre Georges Bailly dans ses derniers instants à l'aide d'une quinzaine de témoins oculaires :

Rue Duphot, en pleine fusillade, vers 14h30, le 25 août 1944, Georges Bailly se dirige d'un pas décidé vers la place Maurice-Barrès. Quelques instants plus tard quelqu'un l'aperçoit de jetant sur le blockhaus à l'intersection des rues Duphot, Cambon et Saint-Honoré. Aidé par plusieurs camarades il capture cinq Allemands puis plante un drapeau français sur l'édifice. Armé d'un fusil ou d'une mitraillette il passe devant chez lui et échange son casque de sanitaire contre un casque de combattant. C'est sa soeur Christiane, elle même étudiante en pharmacie, qui a ouvert un petit poste de secours dans l'entrée du 4 rue Cambon, qui lui fournit le casque. Georges, déchaîné, repart vers les Tuileries. Il saute sur une sentinelle postée au coin de la rue de Rivoli puis traverse quand une rafale le fauche entre le métro Concorde et l'angle de la terrasse des Jardins. Un brancardier qui se porte à son secours est abattu.

Il est fort possible que ce secouriste soit Jean Claude Touche, volontaire de la Croix Rouge du 8ème arrondissement.

Un autre article de cette plaquette précise :

Muni d'un fusil récupéré dans le blockhaus allemand, Georges Bailly croise sa mère et sa soeur rue Cambon alors qu'il court vers la rue de Rivoli pour rejoindre un groupe de FFI et d'agents de police. Sous les rafales partant des Jardins des Tuileries il se porte vers le Ministère de la Marine tout en tirant sur un char allemand quand il est mortellement atteint. Son corps, immédiatement relevé, est transporté au petit poste de secours où officient sa mère et sa soeur. Son père, quant à lui, suivait le combat de sa fenêtre.

plaques commémoratives à l'entrée de la Place de la Concorde

Bertrand de Chézal dans son livre "A travers les batailles pour Paris, août 1944" donne cette version de l'épisode (l'auteur est arrivé à Paris dans les rangs de la 2ème Division blindée).

" A peine descendu, je me rends compte qu'on a été bien optimiste ! Les chars partis, la fusillade continue de crépiter sur la Place. Impossible de la traverser. Des balles expédiées des Tuileries, claquent tout autour de moi. Je dois me garer derrière un socle. C'est le moment des FFI. Je les admire. Il en paraît un premier groupe sous les Arcades. Des petits gars, avec des sten guns. Pas même ! Certains avec des revolvers seulement. Je crois revivre l'assaut du "petit château". Les derniers Allemands, bien abrités, ajustent de ces innocents. Il en tombe. Un grand blond de chez nous, à lunettes, dans un imperméable beige, fait le geste d'entraîner les camarades. Il s'affaisse, la main au coeur. J'apprendrai, quelques jours plus tard, que c'est le fils Bailly qui venait de prendre un blockhaus place Maurice Barrès".

J'ai vécu intensément la Libération de Paris. J'étais alors interne en pharmacie à l'hôpital Laënnec.

J'ai vécu intensément la Libération de Paris. J'étais alors interne en pharmacie à l'hôpital Laënnec.